Troisième et dernier intermède musical cambodgien (Cave Po, Toulouse, janvier 2024).

បារាំងច្រៀងខ្មែរដូចមាន់អួលអាចម៍អញ្ចឹង ![]()

Une des photographies du livre The Language of the Birds.

Sortie aux éditions Casterman (belle édition couleur de standard européen), il y a vingt ans, de ផ្កាឈូកខៀវ (Le Lotus Bleu), premier (et dernier) Tintin traduit en khmer. Cette traduction a été réalisée dans le cadre d’un cours donné pendant deux ans au sein de L’Université Royale de Phnom Penh. Dix étudiants ont participé à cette modeste aventure : Eang Kim, Bô Kosâl, Chum Noy, Kao Vutheany, Lim Rathpiphos, Ly Neang Leakhana, Muth Leakhana, Sok Limsrorn, Simsethi Chhorvivoinn et Suon Sothy. J’ai dû faire un crochet par Paris, rue du Chemin Vert, pour convaincre Casterman de publier ce livre. Financé par le Centre culturel français du Cambodge (l’ancien Institut français), il a été publié à 2500 exemplaires et mis en vente au prix modique de 2,5 USD. Le travail graphique a été réalisé localement par Hervé Hamon (décédé quelques années plus tard). Il ne s’agissait pas seulement de mettre du texte khmer dans les bulles mais de retravailler le « hors-bulle », affiches, onomatopées, etc. Le livre est aujourd’hui introuvable.

ផ្កាឈូកខៀវ / « Le Lotus bleu ».

Nous avons traduit le titre de l’album de Tintin de cette manière : ផ្កាឈូកខៀវ /pkaa-cʰuuk-kʰiev/, littéralement « fleur (de) lotus bleu ».

En français, lotus et nénuphar (ou nymphéa), sont souvent confondus, alors qu’il s’agit de deux plantes aquatiques bien distinctes. La fleur de lotus (Nelumbo nucifera) est rose pâle, alors que la fleur de nénuphar (Nymphaea) peut revêtir différentes couleurs, dont le bleu (Nymphaea caerulea). Ce Nymphaea caerulea, on l’appelle indifféremment en français lotus bleu, nénuphar bleu, nymphéa bleu (ah ! le bassin de Giverny !). La langue khmère distingue parfaitement les deux espèces. Le lotus, c’est ឈូក /cʰuuk/ et le nénuphar, ព្រលឹត /prɔlɨt/. Lorsque ce nénuphar est bleu (Nymphaea caerulea), les Cambodgiens l’appellent ព្រលឹតរំចង់ /prɔlɨt-rumcɑŋ/ ou tout simplement រំចង់ /rumcɑŋ/, corruption du mot លំចង់ /lumcɑŋ/. Cette fleur aux pétales bleus tirant sur le violet (ផ្កាសម្បុរខៀវស្វាយ) est très présente dans la poésie khmère, les chansons, etc. Exemple (cité par Samdech Chuon Nath dans son dictionnaire unilingue de référence) : « ព្រលិតលំចង់ ផ្ការីករហង់ នៅក្នុងស្រះស្រី មើលពីចម្ងាយ ហាក់ដូចចេះស្ដី ថែមទាំងមានត្រី ហែបហែលផងទៀត ».

Alors pourquoi traduire « Le Lotus bleu » par ផ្កាឈូកខៀវ /pkaa-cʰuuk-kʰiev/ alors que les fleurs de ឈូក /cʰuuk/ (Nelumbo nucifera) ne sont jamais bleues et que nous avions à notre disposition le mot លំចង់ /lumcɑŋ/) (Nymphaea caerulea) ?

Surtout que la fiche Wikipédia (elle n’existait pas à l’époque) du /lumcɑŋ/ (Nymphaea caerulea) pointe ingénument vers l’album de Tintin (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lotus_bleu).

Surtout que, comme l’explique cette même fiche, le /lumcɑŋ/ (Nymphaea caerulea) contient de l’aporphine et autres alcaloïdes hallucinogènes (il aurait d’ailleurs fait l’objet d’un culte rituel dans l’Égypte ancienne) et que Le Lotus bleu est le nom d’une fumerie d’opium.

Nous avons réfléchi.

Longuement.

Puis, peu habitué à ces réflexions profondes, nous avons tranché l’affaire entre deux salves de bière (prière de rester discret).

Nous nous sommes dit : eh bien, justement, c’est une fumerie d’opium, les gens sont dans les vaps, ils voient des ឈូក /cʰuuk/ de couleur bleue comme ils verraient des éléphants roses.

Et nous avons traduit « Le Lotus bleu » par ផ្កាឈូកខៀវ /pkaa-cʰuuk-kʰiev/ (traduire, c’est choisir).

Tout récemment, un peu par hasard, j’ai demandé à un ami français, Pascal, qui vit également à Phnom Penh et qui lit aussi bien le chinois que le khmer, de me traduire les trois idéogrammes qu’Hergé a dessiné lui-même en haut de la première planche. « Fleur (de) lotus bleu, m’a-t-il répondu, le mot chinois utilisé désigne le Nelumbo nucifera ».

Le même jour que la rafle du Vél’d’Hiv en France, le 17 juillet 1942, les miliciens français arrêtaient le bonze Hem Chieu (លោកគ្រូអាចារ្យ ហែម ចៀវ) à Phnom Penh. Cette arrestation provoqua la « Révolte des ombrelles ». Hem Chieu fut déporté au bagne colonial de Poulo Condore où il mourut à la fin de l’année 1943.

Sortie en 2002 de la version khmère du Petit Prince de Saint-Exupéry aux Editions du Sipar.

http://www.sipar.org/fr/nous-connaitre/qui-sommes-nous

Traduction réalisée dans le cadre d’un cours à L’Université Royale de Phnom Penh, avec les cinq étudiants suivants : ឈាវ សុភក្ដ្រា, ផេង ភារ៉ាវិន, ភាង សុខលី, រ័ត្ន បញ្ញា, សេង កន្និកា.

Rapide entretien pour le bulletin de Sipar.

Addis-Abeba, 2014. Je vis dans une cabane en bois sur une colline située derrière l’ambassade de Grande-Bretagne. Je file le parfait amour avec Sanafech, une chienne qui mord tout le monde. Nous sommes encerclés par les hyènes à la nuit tombée. Yves Stranger (un Anglais des Pyrénées) est l’un des rares Européens avec qui je sympathise. Peu liants l’un comme l’autre, nous nous retrouvons autour de deux ou trois notions essentielles. Yves a fait en Ethiopie ce que j’ai fait (ou essayé de faire) au Cambodge (creuser dans la langue et la chair du pays). Il a publié un très beau livre, « Ces pas qui trop vite s’effacent », à l’enseigne de L’Archange Minotaure (journal d’un double voyage à cheval dans les Cévennes sur les traces de Stevenson et de son âne). Un jour, il me dit dans une gargote près de ma colline : mon éditeur, Jean-Michel Cornu de Lenclos, vient de se suicider dans une chambre d’hôtel à Phnom Penh. Étrange chassé-croisé… Le dernier livre de Yves Stranger, « The Abyssinian Syllabary » rend hommage à l’ami et éditeur disparu.

Le Horla (1887) / រឿង សត្វកំរៅអង្គ

Sortie en 2004 aux Editions du Mékong.

Traduction en khmer réalisée avec les cinq étudiants suivants : Chhiv Mealea, Duong Sokha, Om Pheap, Pou Daravuth et Set Muhammadsis.

Ce fut le premier (et malheureusement le dernier) volume d’une collection bilingue français-khmer intitulée « Découverte de la littérature francophone » (« ស្វែងយល់អំពីអក្សរសិល្ប៍បារាំង »; កំរងសៀវភៅអក្សរសិល្ប៍បោះពុម្ពជាពីរភាសា បារាំង-ខ្មែរ).

Conception graphique : Jérôme Maillot. Mise en page : Kong Sambo. Couverture : d’après David Hardling, « Infected », 2003 (coll. part.). Photo Mont Saint-Michel : Michel Tran. Portrait Guy de Maupassant : Chan Vitharin.

——————————————————-

Traduire en khmer une nouvelle fantastique.

Comme le dit Todorov : « Le fantastique, c’est l’hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel. »

Nous sommes dans un entre-deux, le réel n’est pas sûr, mais son envers ne l’est pas non plus.

Ici, pas de fantômes, de goules, de démons, comme dans la littérature traditionnelle cambodgienne. Tout semble se passer à l’intérieur d’un esprit détraqué. Angoisse. Vacillement des raisons. Abolition des frontières entre l’autre et le même, ici/là-bas, dedans/dehors. Horla. Hors-là.

Plutôt que de simplement retranscrire l’étrangeté française de ce nom inventé par Maupassant, nous avons voulu lui donner un nom étrange en cambodgien : សត្វកំរៅអង្គ /sat-kɑmrav-ʔɑŋk/ : /sat/, c’est la créature, l’être vivant ; /kɑmrav/ est un mot que nous avons forgé (en respectant les règles d’affixation de la langue khmère) à partir du mot /krav/ qui signifie « dehors » (dérivé causatif ? péjoratif ?) ; /ʔɑŋk/ c’est le corps organisé (à la fois le membre et le tout), le corps sacré (craint et vénéré), le linga shivaïste, associé à d’inquiétants génies tutélaires, associé à Angkor (malgré l’étymologie savante), servant de formant à អង្គកាយ /ʔɑŋkaay/, le corps physique, អង្គធាតុ /ʔɑŋktʰiet/, l’élément constituant, អង្គវិញ្ញាណ /ʔɑŋkvɨɲɲien/, l’organe des sens, អង្គជាត /ʔɑŋkciet/, l’organe génital, អង្គភាព/ʔɑŋkpʰiep/, le corps militaire et អង្គការ/ʔɑŋkaa/, l’organisation…

Titre original: ឲ្យបងធ្វើអី… បងធ្វើដែរ (‘Aoy Bââng Thveu ‘Ey… Bââng Thveu Daè), Phnom Penh : éd. Nokor Thom, 1969.

Génial et génital, Soth Polin, Éditions Le grand Os, 2017.

http://legrandos.blogspot.com/search/label/G%C3%A9nial%20et%20g%C3%A9nital

——————————————-

Présentation : Eau du désir et fiente d’étoile

(Dernier chapitre : Note sur la traduction)

——————————————-

Soth Polin fait partie de ces jeunes écrivains qui, entre les années 1940 et 1970, inventent le « roman » khmer.

C’est rapide et brutal (si l’on songe à la lente maturation du roman européen).

Début d’un monde urbain.

Forceps.

Petit royaume isolé.

C’est l’entrée difficile dans la modernité.

Imprimerie, presse (beaucoup de ces jeunes écrivains sont également journalistes).

L’écrit ne sera plus désormais du domaine réservé du trône et de la pagode (espace mandarinal et monastique masculin) [2].

Ces nouveaux « romanciers » injectent le réalisme de la littérature orale (dans ses aspects les plus comiques, les plus triviaux, mais aussi les plus revendicatifs) dans le « ventre de grès » de la littérature (compassée) de cour et de la poésie liturgique (gémissante).

Ils jouent avec « les hontes ».

Ils prennent la température sociale et libidinale.

Ils « écrivent mal ».

Soth Polin « écrit mal », lui aussi, mais il soigne tellement sa manière d’écrire mal, qu’il finit par inventer une nouvelle forme de bien écrire.

Il forge un style (reconnaissable entre mille).

Un style moderne, sarcastique, incisif, un style qui trace une route étrange, hybride, coupable, acharnée, provocatrice, irresponsable, ingénue, dessalée, auto-flagellante et jubilatoire, au milieu des littératures et des philosophies d’Occident et d’Orient.

Un style qui joue avec brio sur toute la tessiture de la langue khmère, langue très « physique » (d’une précision verbale redoutable), mais aussi langue du rêve, langue qui nous fait plonger dans les fascinants labyrinthes de la plus vieille antiquité.

Une langue morte incroyablement jeune (un seul geste, vous verrez).

Une langue de la sonde à tâtons, du tact, de l’esquive, de l’à peine, du presque, de l’indirect, du raffinement extrême, et puis… à l’improviste (vous êtes désemparés), l’insulte la plus effroyable qui soit.

Très vite, de l’un à l’autre.

Une langue à forte tendance monosyllabique, clac-clac, les ordres qui claquent, le sécateur, hacher menu la colonne d’air, coups de glotte, le robot phonatoire, c’est bref, c’est sec, c’est sans reste, sans pitié, et puis… à l’improviste (vous êtes désemparés), langue qui vous enveloppe, qui vous « harmonise », qui vous prend dans ses rets de douceur hypnotique, berceuse, venue du fond des vies précédentes, longueur imaginaire des voyelles, reflets des guirlandes lumineuses sur la peau du fleuve, œil pétillant de mélancolie brune, la nuit est lourde, caché dans les hautes herbes, la nuit sera lente (une seule nuit, vous verrez).

[L’amour que je porte à cette langue me fait divaguer.]

Traduire ce faisceau d’émotions « différentes » est impossible.

On vous propose, ici, un pis-aller.

Mais en vous conseillant fortement d’apprendre le khmer et de retourner dés qu’il est possible à l’original.

Pis-aller, par exemple, la traduction de mtchhaa, (avec un a long,comme le a de kaam, le « désir ») dans « l’explosion lyrique » de la dernière nouvelle.

Soth Polin utilise le mot trey, terme habituel pour désigner le poisson, puis juste après, il utilise le mot mtchhaa, mot « poétique ancien », d’origine indienne.

C’est tout frais, ça frétille dans l’eau vive.

Et c’est authentifié « très haute antiquité ».

Connexion immédiate avec ce passage de la fin du Con d’Irène (Aragon) : « Poissons vous ressemblez à la mythologie. Vos amours sont parfaites et vos ardeurs inexplicables. »

Et nous avons ajouté l’adjectif « mythologique ».

Pis-aller, les solutions pour traduire les calembours cambodgiens, qui, comme on le sait, sont « la fiente de l’esprit qui vole. »

Pis-aller, les solutions pour traduire l’argot polinien [3], qui, comme dit l’autre, « ne se fait pas avec un glossaire, mais avec des images nées de la haine ».

De la haine et du rut.

Notamment l’expression ‘âhtchaa roy-roy, qui revient très souvent dans son oeuvre.

‘Âhtchaa (avec un a long, comme le a de kaam, le « désir ») veut dire « extraordinaire », et roy-roy, me précise l’auteur dans l’une de ses lettres, est « une allusion aux poils pubiens de la jeune fille ».

C’est le riz clairsemé dans la pépinière.

C’est une pluie de comètes (quelques anges qui défaillent).

C’est aussi les cheveux épars sur la tête chauve d’un vendeur de bijoux au Marché Central, dans Une vie absurde.

Je soupçonnais même une sorte de contrepèterie avec le mot tchoy [niquer].

« Vous entendez tchoy en écho, m’écrit-il. Cela est très vrai. Toute la langue khmère est imprégnée de ça, du coït, de l’union des sexes, du conjugal. »

Il ajoute qu’il n’a pas inventé l’expression, mais qu’il l’a ramassée dans la rue, « dans la plèbe des petites gens ». [4]

Comment traduire en français cet ‘âhtchaa roy-roy dont Soth Polin nous confirme l’importance ?

Nous avons pensé à des choses étranges, à des « inivaginable ! », à des « wouah-wouah ! » (étonnement-aboiement !), à des saillies scabreuses, à des contrepèteries limite…

Notre choix s’est finalement arrêté sur ce « Génial et génital », qui est un « jeu sur la langue » et qui parle de sexe, de « génitalité », de « conjugalité ».

C’est ironique (et nique).

C’est l’ironie du « faire » (l’amour, sa vie, un livre, des enfants, etc.).

Pis-aller, pour finir, la traduction du titre, ‘Aoy Bââng Thveu ‘Ey…Bââng Thveu Daè, qui signifie littéralement « Je ferai tout… tout ce que tu me diras de faire », mais qui signifie beaucoup plus, puisque le thveu, le « faire », a également en khmer le sens de « copuler » (c’eût été pire, s’il s’était agi de la forme vulgaire theu), alors qu’en français, l’allusion est lointaine, voire inexistante.

D’où la décision (avec l’accord de l’auteur) de choisir ce « Génial et génital » comme titre général de l’ouvrage.

Voilà.

Un pis-aller, on vous l’a dit.

Une approximation.

Nous terminerons, d’ailleurs, par trois autres petites approximations (trois cheveux tombés dans la soupe d’un homme chauve) :

– une expression utilisée (sous une forme sensiblement différente) par Soth Polin dans L’Anarchiste : « mollets de coq et doigts de feu »

– un proverbe ancestral : « la perdrix n’est jamais vulgaire »

– et cette strophe énigmatique du grand poète-troubadour Krâm Ngoy :

« Ne foulez pas aux pieds

L’amarante “fiente de poule”.

Dans leurs paraboles, nos Aînés

Appelaient amarante

Deux, trois espèces de plantes.

N’allez pas chier

Où vous avez mangé. »[5]

———————————————————–

[1] Communiquer, disent-ils (revue Europe, 2003 ; revue Manoa, 2004 ; revue bilingue Meet, 2011).

[2] Deux des tout premiers romanciers cambodgiens sont des romancières. Soth Polin raconte, dans son interview avec Sharon May (Manoa, 2004), qu’enfant, il admirait beaucoup l’une d’entre elles, madame Suy Heang (notamment son roman, Le Fleuve rouge).

[3] Ni paulinien, ni apollinien…

[4] Soth Polin, quelques mois plus tard, me « clarifia » son propos : « Pour moi, tchoy est la contraction de tchoh teuv yok (troap sâmbat) : “descendre pour prendre (possession du trésor)”… Il y a le mot maè dans le mot khmaè…. Il y a le mot mère dans le mot khmère… Donc, la langue khmère est mère de toutes les langues… C’est “la langue sexuelle des Oiseaux”… C’est le “Tok-Ka-Tot” que fait la poule en pondant (khtâât)… Il y a tchoy dans le joy anglais… Comme il y a oeuy, le cri d’amour cambodgien, dans le oui français… »

[5] Strophe 20, Chbap Lbaek Thmey (1922).

ឃុន ស្រ៊ុន

ជនជាប់ចោទ (1973) : 1. សំរែកអ្នកសរសេរ 2.ជីវិតជាប់ចោទ 3.ខ្ញុំមិនទាន់យល់ 4.ជនជាប់ចោទ

L’Accusé de Khun Srun, Éditions du Sonneur, 2018.

https://www.editionsdusonneur.com/livre/laccuse/

Recension par Richard Rechtman dans la revue Études (juillet 2018) :

« La parution de L’Accusé marque une date importante dans l’histoire des rapports complexes que la France entretient encore aujourd’hui avec ses anciennes colonies du sud-est asiatique, et participe à l’heureuse redécouverte de la production intellectuelle et artistique de cette région du monde. Le jeune Khun Srun (1945-1978), intellectuel khmer nourri de culture française, de littérature et de philosophie, s’engagea très tôt dans la dénonciation de l’autoritarisme du gouvernement cambodgien de Lon Nol (président de la République khmère, 1970-1975), mais il en paya le prix fort. Incarcéré à plusieurs reprises, il conserva de ses détentions un souvenir précis qui alimenta sa prose et sa poésie. Le jeune idéaliste pacifiste rejoignit finalement la guérilla khmère rouge qui, au début des années 1970, semblait encore porteuse d’un idéal de liberté et de progrès social. Ses leaders n’étaient-ils pas, comme lui, des amoureux de la pensée française ? La désillusion fut dramatique pour tous les intellectuels ayant rejoint les Khmers rouges. Tous ont fini assassinés, comme Khun Srun, mort au tristement célèbre centre de détention et d’interrogatoire S21 de Phnom Penh. L’Accusé vaut aussi pour ses qualités littéraires et l’audace de sa pensée, pour le remarquable accord d’une pensée riche, foisonnante, imprégnée de Franz Kafka et d’Albert Camus, et d’un imaginaire poétique d’une très grande sensibilité, puisé dans la culture cambodgienne. Khun Srun réussit à nous faire saisir à la fois la peur, l’incompréhension, l’indignation, la fatigue, la souffrance, parfois l’espoir, mais plus souvent la solitude et le sentiment d’abandon d’un homme livré à l’arbitraire de ses tortionnaires. Une plongée dans l’âme cambodgienne qui rejoint l’universel. »

————————————————————————-

Extrait de la préface :

« Ce livre est touchant, enfin, à cause de l’oubli. Pouvoir lire L’Accusé de Khun Srun en français tient un peu du miracle. Le livre khmer original est quasiment introuvable aujourd’hui au Cambodge. Il n’a jamais été réédité.

Khun Srun évoque d’ailleurs à plusieurs reprises la disparition de ses livres, dans L’Accusé, il évoque l’oubli (le néant) qui l’attend vraisemblablement.

Mystère de la survivance de l’écrit…

Nous sommes tombés sur un exemplaire de L’Accusé il y a quinze ans, et nous avons décidé d’en traduire un extrait pour la revue Europe [15]. Puis Éric Galmard, après avoir lu cette traduction, a décidé de réaliser un documentaire sur Khun Srun [16]. Puis les Éditions du Sonneur, après avoir vu le film d’Éric Galmard, ont décidé de publier le livre en français…

Il n’y a pas de hasard.

Si nous avons traduit Khun Srun, c’est que nous avons été émus par sa voix si particulière. Tomoko Okada, la spécialiste japonaise de la littérature khmère, avait choisi, deux ans avant la parution du numéro d’Europe, et sans que nous nous soyons donné le mot, de traduire Dernière demeure. L’écrivain canadien Madeleine Thien, émue par le destin de ce jeune écrivain cambodgien, a souhaité également traduire en anglais des extraits de L’Accusé [17].

Nous croyons qu’on n’oublie pas la voix de Khun Srun après l’avoir lu. Cette voix a quelque chose, comme on dit. Quelque chose de franc, de sincère, d’ingénu presque. De tragique aussi.

Comme il l’écrit lui-même dans L’Accusé :

J’ai un espoir (je joins les mains et je prie en secret).

Il y a une place, loin de la course aux honneurs et aux richesses.

Une place pour autre chose. Une place pour étudier. Une place pour méditer.

Il y a une voix. Dans le concert assourdissant des puissants. Une voix que personne ou presque n’écoute. C’est la voix du poète (de l’écrivain minuscule, négligeable, méprisable, du « pou »).

J’ai un espoir. Que cette voix, si faible soit-elle, ne meure pas.

Nous partageons cet espoir. »

—————————————–

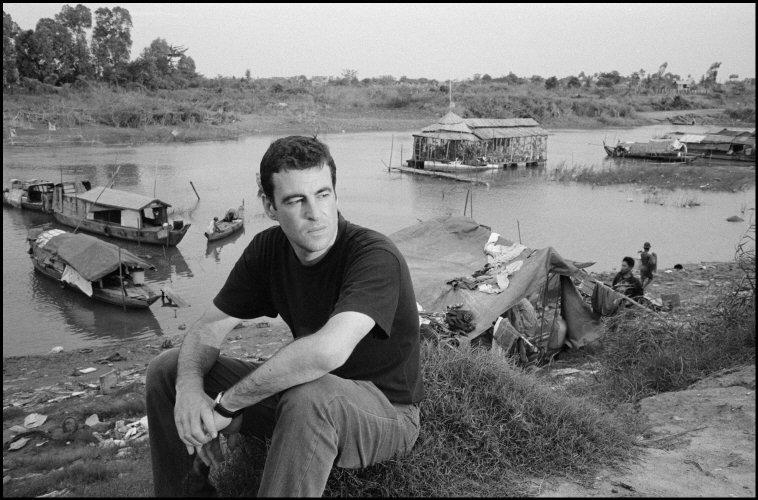

Ai retrouvé cette photo perdue sur le site de John Vink. C’est l’une des rares fois où je me suis laissé prendre en photo.

John en avait besoin pour le livre sur la boxe khmère que nous devions publier ensemble (Poids Mouche, 2006).

Elle date de décembre 2005, quelques jours avant mon (premier) départ du Cambodge.

Aujourd’hui, il y a des gratte-ciel à cet endroit.

En espérant qu’en France, on arrête un jour de dire Khmers pour Khmers rouges : https://fr.wikipedia.org/wiki/Khmers_(ou_Cambodgiens)

La première inscription connue en langue khmère (ou langue cambodgienne) date de 611 (piédestal d’Angkor Borei, K600), plus de deux siècles avant la première attestation écrite du français (les Serments de Strasbourg, alliance militaire signée entre Charles le Chauve et Louis le Germanique, petit-fils de Charlemagne, le 14 février 842).

À signaler que cette inscription lapidaire est d’origine (j’ai eu la chance de la voir et de la toucher), alors que le manuscrit des Serments de Strasbourg est une copie de l’an mille.

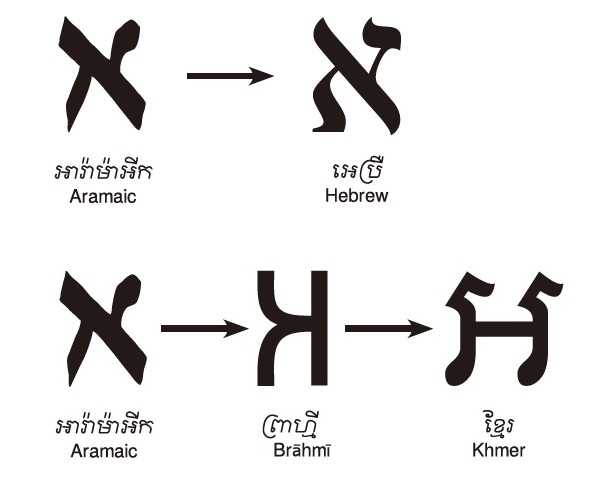

Comment traduire l’Aleph (א) en khmer ?

Y aurait-il un équivalent dans la culture cambodgienne ancienne, quelque chose qui soit à la fois une lettre mystique et une sorte de boule, où, comme l’écrit Borges, «están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos.»

Après plusieurs semaines de recherche, nous avons trouvé un équivalent dans le bouddhisme tantrique khmer : la lettre អ, dernière lettre de l’alphabet mais qui autrefois était la première, et qui, à travers une série d’exercices de souffle, peut apparaître sous la forme d’une boule (ដួងកែវ), siège de la connaissance ultime.

Première surprise : comme l’aleph hébreu (א), le អ khmer est une consonne qui représente l’arrêt glottal, consonne qui n’existe pas dans l’alphabet grec (et ses descendants, les alphabets latin, cyrillique, etc.) puisque les Grecs ont transformé l’aleph en alpha (la voyelle a).

Alors que, phonétiquement parlant, il n’y a jamais de voyelle seule dans une syllabe.

Il y a toujours une attaque glottale plus ou moins marquée (ici !, attends !).

Le fameux ÔM indien (ॐ) est en fait constitué de trois sons.

Le nom du dieu musulman, Allah, commence également par un coup de glotte (le alif [أﻟﻒ] arabe, frère de l’aleph hébreu, a perdu au fil du temps sa fonction de consonne pour devenir un [a] long; le coup de glotte est aujourd’hui noté par un hamza suscrit).

Si l’on transcrit phonétiquement les mots ici !, attends !, ÔM (ឱម c’est អ+ឧ+ម), Allah, avec l’alphabet khmer, on utilisera impérativement la consonne អ à l’initiale.

Notons qu’en cambodgien, le coup de glotte, [ʔ] en alphabet phonétique international, peut se trouver également au milieu d’un mot (ស្អែក [sʔaek] : demain).

Vibrant passage de « Die Stimmen von Marrakesch » d’Elias Canetti : „Aber es lebte und war täglich zu seiner Zeit wieder da. Ich sah nie, dass es Münzen aufhob, die man ihm hinwarf; man warf ihm wenig hin, nie lagen mehr als zwei oder drei Münzen da. Vielleicht besaß es keine Arme, um nach den Münzen zu greifen. Vielleicht besaß es keine Zunge, um das « l » in « Allah » zu formen, und der Name Gottes verkürzte sich ihm zu « ä-ä-ä-ä-ä-« . Aber es lebte, und mit einer Beharrlichkeit ohnegleichen sagte es seinen einzigen Laut, sagte ihn Stunden und Stunden, bis es auf dem ganzen weiten Platz der einzige Laut geworden war, der Laut, der alle anderen Laute überlebte.“

Explications de Samdech Chuon Nath sur le ôm sanskrit : « ឱម ! (សំ.) (ឱម៑) ពាក្យសង្ខេបជាបទសន្ធិនៃអក្សរ ៣ តួគឺ អ ឧ. ម., អ+ឧ > ឱ+ម > ឱម ឬ ឱ្ម; អ. គឺ វិស្ណុ, ឧ. គឺ សិវៈ, ម. គឺ ព្រហ្ម; ជាត្រៃសរណៈរបស់ពួកព្រាហ្មណិក សម្រាប់បញ្ចេញវចីភេទគោរពចំពោះទេវតាស័ក្តិសិទ្ធិ ៣ អង្គគឺ ព្រះវិស្ណុ, ព្រះឥសូរ, ព្រះព្រហ្ម; ប្រើរៀងក្នុងខាងដើមបទវេទ, មន្ត និងសេចក្ដីសូត្រផ្សេងៗ ឬប្រើជាពាក្យបន្លឺសូមពរសូមជ័យស្រីសួស្ដី ឬក៏ប្រកាសជ័យជម្នះ (ត្រូវគ្នានឹងពាក្យ ជយោ !) ក៏មាន, ប្រើជាពាក្យបន្លឺទទួលអំណរ (ត្រូវគ្នានឹងបាក្យ សាធុ!) ក៏មាន ។ ខ្មែរសម័យបុរាណប្រើជា ឱម! ឬ ឱ្ម ! តាមបែបដើម, លុះចំណេរកាលតមក ច្រើនប្រើក្លាយជា ឩម (អូម), សម្រាប់រៀងក្នុងខាងដើមមន្តអាគម ។ ឱម > អាម ក៏មាន; etc. »

La deuxième surprise a été de découvrir que les deux lettres étaient vraisemblablement cousines.

Tout comme l’alphabet hébreu, l’alphabet khmer viendrait de l’alphabet araméen (par l’intermédiaire de l’alphabet brahmi utilisé sous le règne de l’empereur Ashoka, qui fut, dit-on, à l’origine de l’introduction du bouddhisme au Cambodge).

Quel rapport y a-t-il entre le « Barrage contre le Pacifique » de Marguerite Duras et l’un des livres cambodgiens les plus connus, ភូមិតិរច្ឆាន /pʰuum deʔraccʰaan/, « Le Village des Bêtes Malfaisantes » ?

L’« affaire du Bokor » et son corollaire, l’« affaire Bardez ».

Dans la deuxième partie du roman, Duras raconte l’histoire du caporal, un pauvre hère au service de la mère, qui a travaillé pendant des années au percement de la piste reliant la ville de Kam (Kampot) au port de Ram (Ream). Six années dans la jungle, à trimer dans des conditions inhumaines. Duras s’est inspirée de la construction de la route montagneuse du Bokor (à côté de Kampot) par des forçats indigènes, au début des années 1920 (nous fêterons bientôt le centenaire de cette sinistre épopée). Durant les seuls premiers mois de l’année 1920, 881 d’entre eux (trois à quatre par jour) perdirent la vie, ce qui souleva un tollé dans les milieux anticolonialistes français (articles incendiaires, interpellations à la Chambre des députés).

https://bokorpalace.com/…/881-indigenes-tomberent-morts/

Le Résident supérieur Baudoin, instigateur du projet, leva ensuite un nouvel impôt sur le riz pour financer les travaux de la route et de la station d’altitude du Bokor, ce qui provoqua l’ire des paysans cambodgiens et mena à l’assassinat du Résident Bardez dans un village de la province de Kampong Chhnang. Cet événement est relaté dans ភូមិតិរច្ឆាន, « Le Village des Bêtes Malfaisantes » (au programme de l’enseignement secondaire depuis les années 1980).

Malraux (qui n’a pas laissé que de bons souvenirs au Cambodge) écrivit des articles, depuis Saigon, pour prendre la défense des paysans.

——————————

[extrait du Barrage contre le Pacifique]

« La mère avait engagé le caporal dès les premiers jours de son arrivée dans la plaine. Il y avait maintenant six ans qu’il était à son service. Personne ne savait l’âge de ce vieux Malais, lui-même l’ignorait. Il croyait qu’il devait avoir entre quarante et cinquante ans, il ne savait pas au juste, parce qu’il avait passé sa vie à chercher du travail et que ça l’avait à ce point accaparé qu’il avait oublié de compter les années qui passaient. Ce qu’il savait, c’était qu’il y avait quinze ans qu’il était arrivé dans la plaine, pour la construction de la piste, et qu’il n’en était jamais sorti. C’était un homme grand, aux jambes très maigres plantées dans d’énormes pieds en raquette qui s’étaient aplatis et évasés ainsi à force de stagner dans la boue des rizières et dont on aurait pu espérer qu’ils le porteraient un jour jusque sur les eaux mêmes, mais hélas ! de cela il n’était pas question pour le caporal. Sa misère, lorsqu’un matin il était arrivé devant la mère pour lui demander l’aumône d’un bol de riz en contrepartie duquel il proposait de charger des troncs d’arbres toute la journée depuis la forêt jusqu’au bungalow, était totale, indépassable. Depuis la fin de la piste jusqu’à ce matin-là, le caporal, accompagné de sa femme et de sa belle-fille, avait passé sa vie à fouiller la plaine, les dessous des cases, les ordures des abords des villages pour essayer de trouver à manger. Pendant des années ils avaient dormi sous les cases de Banté, hameau dont dépendait la concession de la mère. Lorsqu’elle était plus jeune la femme du caporal avait fait la putain dans toute la plaine pour quelques sous ou un peu de poisson sec, à quoi le caporal n’avait jamais vu d’inconvénient. Depuis quinze ans qu’il traînait dans la plaine, il ne voyait d’ailleurs d’inconvénient qu’à très peu de choses. Sauf à une trop longue et trop ardente faim. La grande affaire de sa vie c’était la piste. Il était arrivé pour sa construction. On lui avait dit : « Toi qui es sourd, tu devrais aller construire la piste de Ram. » Il avait été engagé dès les premiers jours. Le travail consistait à défricher, remblayer, empierrer et pilonner avec des pilons à bras le tracé de la piste. C’eût été un travail comme un autre s’il n’avait été effectué, à quatre-vingts pour cent, par des bagnards et surveillé par les milices indigènes qui en temps ordinaire étaient affectées à la surveillance des bagnes de la colonie. Ces bagnards, ces grandis criminels, « découverts » par les Blancs à l’instar des champignons, étaient des condamnés à vie. Aussi les faisait-on travailler seize heures par jour, enchaînés les uns aux autres, quatre par quatre, en rangs serrés. Chaque rang était surveillé par un milicien vêtu de l’uniforme dit de la « milice indigène pour indigènes » octroyé par les Blancs. À côté des bagnards il y avait les enrôlés comme le caporal. Si au début on faisait encore une distinction entre les bagnards et les enrôlés, celle-ci finit par s’atténuer insensiblement sauf en ceci que les bagnards ne pouvaient pas être renvoyés et que les enrôlés pouvaient l’être. Que les bagnards étaient nourris et que les enrôlés ne l’étaient pas. Et qu’enfin les bagnards avaient l’avantage d’être sans femme tandis que les enrôlés avaient les leurs qui les suivaient installées en camps volants, à l’arrière des chantiers, toujours en train d’enfanter et toujours affamées. Les miliciens tenaient à avoir des enrôlés pour pouvoir avoir des femmes sous la main, même lorsqu’ils travaillaient des mois durant dans la forêt, à des kilomètres des premiers hameaux. D’ailleurs, les femmes, tout aussi bien que les hommes et les enfants, mouraient de paludisme suivant un rythme assez rapide pour permettre aux miliciens (qui, eux, avaient des distributions de quinine afin sans doute de préserver l’existence de leur autorité de jour en jour plus assurée, plus imaginative) d’en changer suffisamment souvent. Car la mort d’une femme d’enrôlé valait au mari son renvoi immédiat.Ainsi, c’était pour beaucoup à cause de sa femme que le caporal, bien que très sourd, avait tenu le coup. Et aussi parce que, dès les premiers jours de son engagement, mû par un esprit de ruse encore intact, il avait compris qu’il allait de son intérêt de se fondre le plus possible avec les bagnards et de faire insensiblement oublier aux miliciens sa condition aléatoire d’enrôlé. Au bout de quelques mois, ceux-ci s’étaient à ce point habitués à lui qu’ils l’enchaînaient distraitement avec les autres bagnards, le battaient comme ils battaient les bagnards et qu’ils n’auraient pas plus songé à le renvoyer qu’un vrai grand criminel. Pendant ce temps comme toutes les femmes d’enrôlés, la femme du caporal enfantait sans arrêt et toujours des œuvres des seuls miliciens, seize heures de pilonnage à la trique et sous le soleil retirant aux enrôlés comme aux bagnards toute faculté d’initiative, même la plus naturelle. Un seul de ses enfants avait survécu à la famine et au paludisme, une fille, que le caporal avait gardée avec lui. Combien de fois en six ans, la femme du caporal avait-elle accouché au milieu de la forêt, dans le tonnerre des pilons et des haches, les hurlements de miliciens et le claquement de leur fouet ? elle ne le savait plus très bien. Ce qu’elle savait c’est qu’elle n’avait jamais cessé d’être enceinte des miliciens et que c’était le caporal qui se levait la nuit pour creuser des petites tombes à ses enfants morts. »

Dans le Barrage, Duras utilise régulièrement un mot étrange, inconnu des dictionnaires de langue française, le mot rac. On sait qu’il s’agit d’un cours d’eau qui descend des hauteurs couvertes de jungle et se jette dans la mer.

Avec Puch, la co-traductrice, nous avions tout naturellement traduit ce mot, que nous supposions d’origine vietnamienne (Duras parlant vietnamien lorsqu’elle était petite), par le mot prèk.

Prèk a plusieurs sens en cambodgien. Dans un contexte fluvial intérieur (Mékong supérieur et inférieur, Tonlé Sap, Bassac), c’est un cours d’eau, naturel ou artificiel, qui relie le fleuve à un étang (le « beung ») en fendant le bourrelet des berges. Suivant la période, l’eau coule du fleuve vers l’étang ou de l’étang vers le fleuve. Dans un contexte littoral, le prèk descend, comme nous l’avons dit, des montagnes tropicales, traverse la plaine déclive, coupe à travers la mangrove et se perd dans la mer. Pendant la saison des pluies, l’eau douce qui dévale la pente est trop abondante et doit être régulée. Pendant les grandes marées, l’eau salée dépasse le rempart des mangroves, remonte le cours du prèk et peut endommager les rizières (d’où l’importance des digues).

J’ai enfin retrouvé le mot vietnamien d’origine, grâce à un dictionnaire vietnamien-khmer que m’a transmis mon ami Lim. Il s’agit du mot rạch, qui se prononce /rak/ dans le sud du Vietnam (la prononciation dans le Nord est différente). Le dictionnaire nous dit : rạch = kon-prèk, « enfant-prèk », c’est-à-dire « petit prèk ».

Le mot ne ferait pas partie du vieux fond commun entre les deux langues (le vietnamien et le cambodgien sont des langues môn-khmer), mais serait un emprunt tardif du vietnamien au cambodgien, avec altération de la voyelle et de la suite consonantique initiale (/pr/ n’existant pas en vietnamien).

The Language of the Birds, vingt-cinquième et dernier « livre muet ».

96 photographies couleurs / 104 pages / 20 x 30 cm / cousu sous couverture cartonnée / pelliculage mat pages intérieures : papier couché demi-mat 150 gr. / ISBN 978-9924-9136-1-0 / éditions Kâla / tirage limité à 200 exemplaires numérotés et signés / mai 2021 / Phnom Penh (Cambodge).

L’oiseau : récit physique, livre « muet » – sans texte – constitué de 82 photographies couleurs réalisées en différents endroits du monde, principalement en Amérique du Sud, entre 2005 et 2012. Publié en 2014 aux éditions Le Grand Os (Toulouse).

Ai décidé de faire la même chose au Cambodge, cette année. Même titre (peut-être). Sillonner le pays pour y « trouver » 41 paires de photographies.

En voici quelques-unes (le livre se construit très lentement).

23. ពេលជិតស្លាប់ គាត់បានសុំអោយគេដាក់សៀវភៅនេះ ទៅក្នុងផ្នូរជាមួយសាកសពគាត់ផង

Mise en page et impression | GD Printing, Phnom Penh (Cambodge) | 44 pages | broché | mai 2018

10 exemplaires numérotés et signés

108 photographies | Argentine, Arménie, Cambodge, Canada, Chili, Éthiopie, Fidji, France, Inde, Iran, Népal, USA | 2011-2015

1. Cracovie, Pologne, 2005. 2. Flores Sur, Buenos Aires, Argentine, 2009.

El secreto de los cuervos: estar en el lugar de una hoja caída.

Il s’agit des deux premières photographies du livre L’oiseau.

Texte : « balladoeu lass’ interrompue », in cri & co, Ed. Le Grand Os, 2008, p 31.

Photographie : village de Marou, Fidji, nov. 2015 / Tableau : « La Ramasseuse d’épaves » de Francis Tattegrain .

Montage: Namaka Lane, Nadi, Fidji, déc. 2015.

D’autres mini-vidéos ici.

Et ici.

Vidéo : village de Mataso, île de Kadavu, Fidji, janv 2016.

Texte : « connaîtr’ », in cri & co, Ed. Le Grand Os, 2008, pp 33-34.

Sortie à Phnom Penh aux Éditions KÂLA.

Le Horla en khmer sort en 2004 (dix ans après mon arrivée au Cambodge) mais dans la foulée je perds mon boulot, « ma » Cambodgienne me quitte (sans vouloir me quitter), tout le pays me crie « dégage ! bouge-toi ! » mais j’ai du mal. Beaucoup de mal. Je réalise alors un de mes rêves archaïques, faire Paris-Phnom Penh par voie terrestre (trois mois de trajet avec un ami), puis je quitte le Cambodge en décembre 2005 pour me rendre en Amérique du Sud en cargo (autre rêve archaïque, traverser l’océan atlantique en bateau). Je pars du Havre et débarque un mois plus tard la nuit sur les docks de Buenos Aires, sans connaître personne, sans parler un mot d’espagnol. C’est un ami, Eric, qui me fait revenir ponctuellement au Cambodge en 2013. Il tourne un documentaire sur l’écrivain Khun Srun et souhaiterait que je lui donne un coup de main pour la traduction. Je passe donc un mois et demi à Phnom Penh (aux frais de sa production) puis commence une longue période d’errance à travers le monde (Arménie, Iran, Ethiopie, Inde, Népal, USA, Fidji, etc.), dans des conditions parfois dures (j’ai besoin de cette dureté). Je reviens m’installer au Cambodge en janvier 2016, pour y écrire mon « grand livre », celui que je voulais écrire à cinquante balais, celui qui ferait le tour de ma vie. Mais avant d’attaquer ce gros morceau, je veux traduire un peu de Borges en khmer. Cette idée me trotte dans la tête depuis longtemps. J’en parle à mon amie Puch et nous nous lançons ensemble. Prise de contact difficile (nous ne représentons rien) avec les avocats de María Kodama. Contrat (finalement) signé. L’Aleph en khmer sort en février 2017, treize ans après le Horla.

Photographie originale : Machu Picchu, 2008.

Les deux photographies (réinjection et ph. originale) font partie du livre L’oiseau.

[photographie originale : quartier de Tuol Sleng, Phnom Penh, 2013]

À l’époque, je traduisais des extraits de l’oeuvre de Khun Srun (L’Accusé, La Vie belle, Dernière demeure). C’était la mousson. J’étais hébergé chez un ami, François, qui habitait juste en face de l’ancienne prison khmère rouge (S.21) où Khun Srun avait été assassiné avec sa femme et ses deux derniers enfants (décembre 1978).

Entre les falaises d’Edava et de Varkala.

Cette photographie m’a été « donnée », comme beaucoup d’autres, en bloc (jamais de retouche, ni de recadrage, une photographie est à accepter telle quelle ou à détruire).

J’ai vu l’homme jeune, l’homme roux, ses bras en croix, ses mains ouvertes, sa maigreur. J’ai vu les chiens-parias de plage, les lignes, le reflet, les frontières. J’ai vu l’opposition fertile-infertile. J’ai zoomé et shooté à l’aveugle.

On ne mérite jamais totalement une photographie.

—————————–

Écho avec le tableau de Francis Tattegrain, La Ramasseuse d’épaves (1880 – Musée de Boulogne-sur-Mer) :

—————————–

Le même personnage, le même jour, à la même heure, couché sur le sable mouillé.

Réinjection noir & blanc (in Taemdââng, livre muet no20) :

Sélénogrammes de la solitude Avine / Երկնքի կոպերի տակ [Sous les paupières du ciel]

Actual Art (Arménie) | 56 pages | déc. 2013.

ISBN 978-9939-816-40-1

photographies | Tandil (Argentine) | déc. 2006.

texte | Argentine – Arménie | 2012-2013

Fish Roes & Dark Vows :

Mother’s Grace (Pondichéry) | janv. 2015.

photographies | réinjections | noir & blanc | 2011-2014 |

texte | Éthiopie, Inde du Sud | 2014

4e de couv : réinjection noir et blanc (photographie originale : Jean-Baptiste Macquet, marin berckois, grand-père de mon grand-père).